嘉禾公司與邵氏公司的競爭推動了整個香港電影業在20世紀70年代的繁榮發展。

但令嘉禾始料未及的是在20世紀80年代。

它突然遭遇到了一家名為「新藝城」影業公司的巨大挑戰,嘉禾與「新藝城」的競爭使香港電影業迅速進入了鼎盛一時的20世紀80年代。

從 1980 年到 1990 年,整整十年,「新藝城」從成立到解體。

創造了香港電影史上又一段璀璨的歷程。

《追女仔》、《最佳拍檔》系列、《開心鬼》系列、《福星》系列 、《富貴逼 人》系列、

石天、麥嘉、黃百鳴、徐克、許冠杰、吳宇森、 周潤發、洪金寶、曾志偉……

這些與「新藝城」關系密切的電影人幾乎是我們談論香港電影時所無法忽視的代表人物。

無論是電影創意,還是市場業績。

「新藝城」是20世紀80年代香港電影業最具品牌效應的電影機構。

「新藝城」公司的成立得益于它首先獲得了「金公主」院線的支持。

嘉禾與邵氏兩大公司都不僅是電影生產大戶,也是電影發行大戶,都擁有自己獨立的院線,

這兩家公司對全港中文電影市場近乎壟斷的地位,

給后來者 「金公主」 院線沒有留下多少從容的發展余地。

形勢的嚴峻,迫使「金公主」意識到必須為自己的 院線發行網絡尋找到合適的制片機構。

在這種背景下,麥嘉、石天、 黃百鳴組建的獨立制片公司「奮斗」,

在市場中穩扎穩打的創意與業 績得到了「金公主」的認可。

1980年,「奮斗」加盟「金公主」,1980年9月,「奮斗」正式更名為「新藝城」,

從「新藝城」影業公司誕生的背景和所處的現實環境來看,「新藝城」和當年的嘉禾從邵氏的內部殺出、獲得院線支持而迅速崛起的路徑頗為相似。

院線對電影制作機構的支持意味著首先解決了電影生產的市場 售問題,保障了電影產品能夠通過有效的發行渠道而直接進入市場。

這無疑給予了電影制作機構一個相對寬松的創作環境,因為市場的大門已經打開,但同時,這其實也是一種壓力。

院線方作為電影制作機構的投資方,迫使電影制作機構必須清醒地意識到如果不能在已經敞 開大門的市場中為自己也為投資方掘得「第一桶金」。

那麼在激烈的電影市場競爭中就有可能面臨「起步就是終點」的尷尬困境。

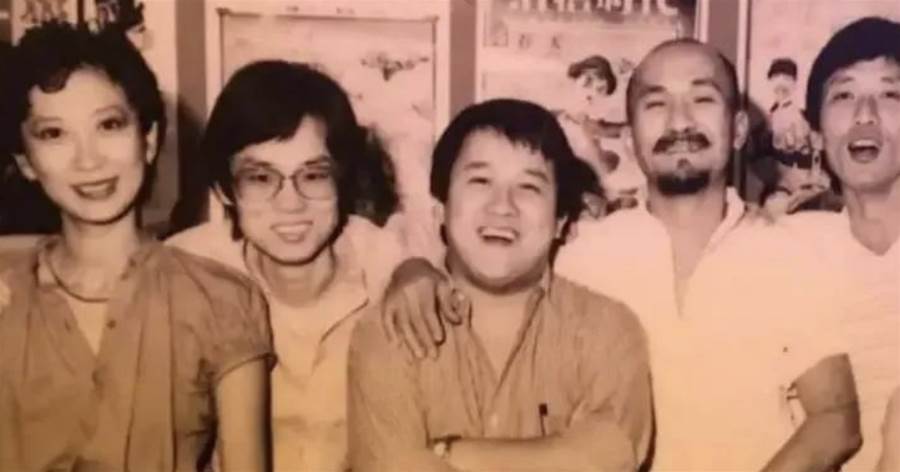

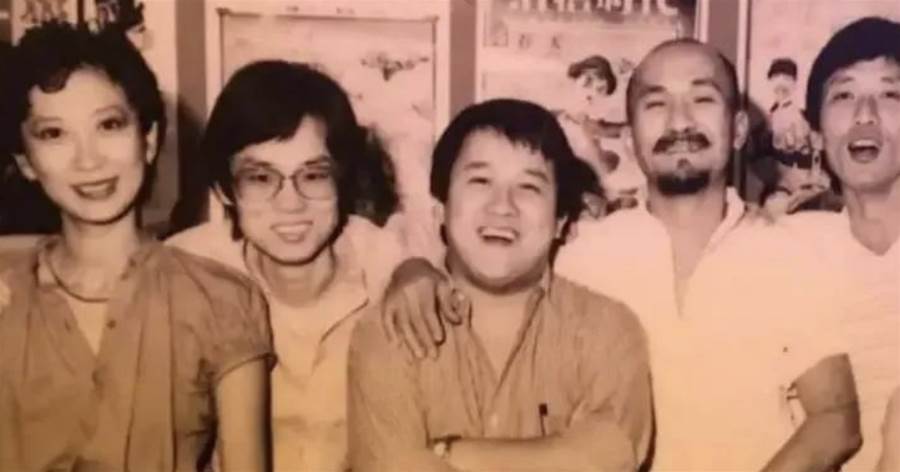

慶幸的是「新藝城」的創業者早已意識到了這一點,由麥嘉、石天、黃百鳴、 徐克、施南生、曾志偉、泰迪·羅賓組成的所謂「七人創作小組」。

他們對香港主流商業電影的基本發展態勢有著自己的準確判斷,各有才華,而又共同認同于香港電影根深蒂固的商業美學傳統。

1981年2月,麥嘉找到「7怪」最后一位:曾志偉。「不如跟我回新藝城。」「沒有錢怎麼過活呀?」「月薪兩萬塊,供房子、租車。」就這樣——

麥嘉為新藝城拉到了別人怎麼也請不動的曾志偉,前后還不到兩分鐘。

至此,新藝城七怪齊聚了,開始了在香港電影市場上的征戰歷程,沒有人知道,他們會在未來的香港歷史的寫下輝煌的一章。

在他們群策群力的創作智慧的碰撞中,「新藝城」制作的幾乎所有的具有代 表性的電影作品,

都無一例外地在當時的電影市場上以「橫空出世」 的銳氣橫掃票房,令人刮目相看。

把握市場機會,迅速以具有競爭力的電影產品占據市場高地,成為「新藝城」一舉奠定自己品牌地位的殺手锏,在當時的電影市場上構成了一股強大的先聲奪人的氣勢。

如果留意「新藝城」的出品,會發現在「新藝城」的十年間,他們制作推出的電影續集之多,續集的市場反響之好都是其他公司所望塵莫及的——

《最佳拍檔》系列、《開心鬼》系列、《富貴逼人》系列、《英 雄本色》系列、《家有喜事》系列等都可當選為香港影史上最具影響力的續集作品。

對電影續集的開發是典型的市場行為, 「新藝城」以市場為依歸的品牌成長策略在這一點上表現得可謂是淋漓盡致。

「新藝城」的品牌口號是:新藝城出品 觀眾有信心。

這種價值定位,使得「新藝城」以市場為依歸的實質其實就是充分尊重觀眾的選擇、以觀眾的喜好為最大依歸。

市場與觀眾既偏執又善變的心理,一直激發著「新藝城」電影的無限創意。

以《最佳拍檔》為例, 該片可以說在「新藝城」披 荊斬棘的市場征戰中立下了赫赫戰功。

此片既有香港喜劇電影的搞笑風格,又具 有明顯地向好萊塢間諜片借鑒模仿的沖動,精彩紛呈 的街道追逐,用心良苦的特技鏡頭以及新意迭出的科技噱頭等。

以功夫與動作見長的香港電影一舉沖破長期以來的低水平重復制作格局,在保留香港電影文化特色的基礎上,融通中外,令影片生氣盎然,自信滿滿。

許冠杰等明星的出色表演、流暢的情節敘事、喜劇細 節的插科打諢、好萊塢電影的商業元素、大型電影特技場面等等。

這些專業化的「包裝」所達到的電影制作水準在當時的香港的確是罕有其匹。

「新藝城」成員的「用功」與「用心」為自己贏得了觀眾對作品的信心。《最佳拍檔》的票房在當時高達 2700 萬港幣,打破 香港自開埠以來電影市場最高 票房紀錄。

回眸「新藝城」的歷史,「新藝城」最經典的 作品中大都是喜劇,最深入觀 眾人心的也還是喜劇。「新藝 城」選擇幾乎專攻喜劇的制片 路線不是沒有理由的。

在香港 電影發展史中,一直有著喜劇 傳統。而自20世紀70年代以來, 喜劇電影在香港又一次迎來了 一個發展[高·潮]。

楚原導演的《七十二家房客》,許冠文、許冠杰、許 冠英兄弟的《鬼馬雙星》、《天才與白癡》、《半斤八兩》等影片,以及 成龍的《蛇形刁手》、《醉拳》等「功夫喜劇」都帶動了新一波喜劇電 影的浪潮。

這個時期,香港地區經濟飛速發展,港人物質生活水平迅 速提高。

在緊張高效的社會經濟生活中,充滿人情味和平民色彩的喜 劇電影滿足了觀眾放松身心,補償失落心理的精神需求。

「新藝城」瞅 準了這一波 喜劇電影的 市場熱潮, 抓住時機, 出品的第一部電影《滑稽時代》就 以向世界喜劇大師查 理·卓別林,致敬的方式在市場上一 炮打響。

從企業運作的角度來看,對于「新藝城」這樣一個剛剛進入 市場的電影企業而言,

如何最有效地控制制作成本,以及如何充分保 證電影題材具有相當的市場價值,這個問題非常重要。

憑借并不太多的資金投入而獲得了 較豐厚的市場回報。

這份「小投入,大回報」的理智必然令投資方「金公主」喜上眉梢,后續的資金支持可想而知。

接下來的《鬼馬智多星》、《追女仔》等喜劇片都依靠「小投入,大回報」的 制作路線為「新藝城」創下了市場口碑并積累了充裕的資 金。

初生的「新藝城」就 能夠在競爭激烈的電影市場上,

左右逢源,船小好掉頭,始終在市場中游刃有余。

正是這份游刃有余,使得 「新藝城」初生牛犢的銳氣成 長為心比天高的豪氣。他們顯 然并不滿足于小打小鬧的傳統喜劇電影的模式,而是要做最靚麗的喜劇。

《最佳拍擋》系列、《開心鬼》系列等把喜劇元素與成熟的類型電影元素相結合,不惜大手筆借鑒豐富的視聽手段,其駁雜的喜劇風格令人頓生耳目一新之感。

當然它也有詬病。

1984年,新藝城根據其市場調查的結果,主動地降低了女主角的年齡。

他們在《開心鬼》、《開心鬼放暑假》和《開心樂園》 等影片中構建了一個主要由高中女學生組成的世 界(「圣高貴女子中學」)。并讓她們身著悅目的服飾。

更確切地說,是取悅男性目光的泳裝或粉紅色衣服和短褲。

這些影片熱衷于表現女學生們參加接力跑步、排球比賽、 游泳、打乒乓球、沐浴、之類的場面。 這個「女兒國」背后的操縱者和觀看者主要是男性。

當然,這些躍動的身體,本身就是以典型的都市市民類喜劇片卻以豪華的明星陣容和賀歲的檔期策劃而成為香港觀眾最舒心的喜劇快餐。

以院線支持為中心,以靈動飛揚的電影想象力和清醒的電影商業運作意識為兩個基本點,

「新藝城」公司在整個20世紀80年代香港電影市 場中取得了多彩多姿的經營業績。「新藝城」獨特的品牌構建與品牌傳播策略,構成了香港電影黃金發展階段重要的藝術與商業經驗。